2023-04-02

تُرجمت هذه المقالة بدعم من مبادرة “ترجم”، إحدى مبادرات هيئة الأدب والنشر والترجمة

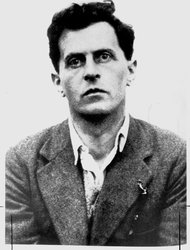

كان الإنجاز الفريد لفيلسوف القرن العشرين المثير للجدل، لودفيج فتغنشتاين، هو أنه أدرك الطابع الحقيقي للفلسفة الغربية؛ ما يميز مشكلاتها، ومن أين أتت تلك المشكلات، وكيف يمكن معالجتها، وما يمكن أن ينتج عن تلك المعالجة. الأجوبة الفريدة التي قدمها فتغنشتاين لتلك الأسئلة الشارحة (ميتا-أسئلة) هي ما أعطى لمعالجته بعضَ القضايا المتعلقة باللغة والخبرة والمعرفة والرياضيات والفن والدين تلك القدرةَ على إضاءة تلك المشكلات بشكل لم نلمسه عند غيره من الفلاسفة.

من المسلّم به أن قلة من الناس سوف يتفقون مع هذا التقييم الرومانسي، ولكن من يعترضون على ذلك من الفلاسفة المحترفين هم قلة أيضا. وبصرف النظر عن هؤلاء المتشددين سواء من المؤيدين أو المعترضين، فإن التصوّر المألوف اليوم هو أن كتابات فتغنشتاين غامضة، وأن وراء هذا الغموض والعبارات الرنانة لا يوجد سوى القليل من القيمة الفكرية. لكن هذا النفور يكمن، بوضوح، السبب الحقيقي وراء عدم شعبية فتغنشتاين في أقسام الفلسفة: رفضه العميق للطريقة التقليدية للتفكير الفلسفي. وكذلك إصراره على أن الفلسفة لن تقدم لنا أي معرفة من ذلك النوع الذي يفترض أن الفلسفة نشأت من أجل تقديمها.

يزعم فتغنشتاين أنه لا يوجد أي حقل من حقول الظواهر (أو الموضوعات) التي يختص الفيلسوف لوحده بدراستها والتي يمكنه أن يقدم من أجلها نظريات قبلية ومحاججات عميقة. ليس هناك أية اكتشافات مذهلة يمكن للفلسفة أن تقدمها حول الظواهر أو الوقائع. لا يمكن أن تقترب الفلسفة من منهج العلم أو تصل إلى إنجازاته طالما أن الفيلسوف يتدبر العالَم من على كرسيّه المريح وعبر حدسه الأعمى أو عقله المحض أو تحليلاته المفاهيمية. وبالفعل، فإن فكرة أن يكون هناك “موضوع” خاص بالفلسفة فقط ويمكنه الوصول لنتائج باهرة هو نتيجة لسوء فهم ولمجرد أمنيات.

هذا الموقف من الفلسفة يتعارض بشكل جوهري مع الرؤية التقليدية التي ما تزال نشطة. للفلسفة مكانة محترَمة بل ومجيدة بسبب أنها تقدم وعداً بأن تزودنا بتبصرات أساسية حول الظرف الإنساني وحول الطابع النهائي للكون مما يفضي إلى مساعدتنا على تنظيم حياتنا. من المسلم به أننا نحتاج إلى “فهم” طبيعة الوعي البشري، والطريقة التي يمكن لنا بها معرفة بالعالم الخارجي، وكذلك إلى “فهم” ما إذا كانت قراراتنا نابعة من إرادة حرة، و”فهم” بنية المجتمع، ونحو ذلك. هذا “الفهم” هو ما تقدمه لنا الفلسفة. أليس هذا ما يجعلنا مفتونين بالفلسفة؟

لكن فتغنشتاين يرى أن هذا غير صحيح، وأننا مخدوعون. مشكلات الفلسفة ليست إلا مشكلات مزيفة وأنها نتيجة لطريقة استعمالنا وفهمنا المغلوط للغة ولطريقة تفكيرنا المشوش. ولذا فليس من المستغرب أن نجد الفلسفة تحاول حل تلك المشكلات منذ ألفي عام ولم ينتج عن ذلك سوى جدالات طويلة وفشل في تقدم الفكر الفلسفي وعجزٍ عن أن يكون هناك إجماع على قضاياها المركزية. من هنا، يجب على التنظير الفلسفي التقليدي أن يخضع لفحص دقيق لافتراضاته المغرية ولكن الخاطئة وأن نفهَم أصلاً كيف تم اعتبار تلك الافتراضات مشروعة.

لكن في هذه الحالة، يتساءل فتغنشتاين، “من أين يكتسب (بحثي “كتابه”) أهميته إذا كانت غايته هي تدمير كل شيء مثير للاهتمام، أي، كل شيء عظيم ومهم؟ (وكأنه تدمير مباني عظيمة فلا يبقى منها سوى الحجارة والأنقاض) – ثم يجيب قائلا: “إن ما ندمره ليس سوى بيوت من ورق، إننا بهذا العمل نطهر أرضية اللغة التي نقف عليها”.

بالنظر إلى هذا التشاؤم المتطرف تجاه الفلسفة وإمكانياتها، بل وربما إنكارها من الأساس، فلا غرابة إذن أن نجد اسم “فتغنشتاين” يتردد بقليل من اللطف في معظم دوائر الفلسفة. فالفلاسفة لا يريدون أن يقال إن “أعمالهم الفلسفية” مشوشة وبلا معنى. حتى برتراند راسل، أستاذ فتغنشتاين في مطلع حياته، والذي مد له يد العون والدعم، كان يتشكّى من أن فتغنشتاين ربما قد “أصابه الملل والتعب من التفكير الجاد فاخترع مذهباً يجعل الفلسفة الجادة نشاطاً غير ضروري”.

لكن ما هذا المذهب سيئ السمعة، هل يمكن الدفاع عنه؟ يمكن لنا أن نلخصّه في أربع دعاوى مترابطة:

الدعوى الأولى هي أن الفلسفة التقليدية علمية، أي إن أهدافها الأساسية- التي تبتغى تحقيقها عبر مبادئ بسيطة وعامة، وهي الكشف عن التفسيرات العميقة وتصحيح الآراء الساذجة- هي أهداف مأخوذة من العلوم. وهذا هو بلا ريب واقع الحال.

الدعوى الثانية هي أن الطابع التأملي (من على الكرسي المريح) للتفكير الفلسفي وكذلك تركيزه على الحقيقة التصورية، يتعارض مع تلك الأهداف. السبب هو أن تصوراتنا تقاوم “التنظير”. فتصوراتنا تتطور، ليس من أجل أغراض علمية، بل من أجل تلبية التغير الذي يطرأ على طبيعتنا البشرية وعلى ثقافتنا وبيئتنا وعلى حاجتنا للتواصل ولأغراض أخرى. ونتيجة لذلك فإن الالتزامات التي تحدد تصورات الأفراد نادرا ما تكون بسيطة أو محددة، وعلاوة على ذلك فهي تختلف من تصور لآخر بشكل حاد. بالإضافة لذلك فإنه من غير الممكن (كما هو الحال في إطار الحقول التجريبية) استيعاب التعقيد الظاهري من خلال مبادئ بسيطة وأساسية (على المستوى المجهري مثلا).

الدعوى الثالثة لأطروحة الميتا-فلسفية عند فتغنشتاين، والتي هي نتيجة للدعويين الأوليين، هي أن الفلسفة التقليدية أفرطت كثيراً في تبسيط الأمور؛ فالمقارنات غير معقولة، ورفضت بشكل خاطئ أي استثناء على القواعد.

الدعوى الرابعة وهي أن المقاربة الأكثر ملاءمة للموضوع يجب أن تتجنب بناء النظريات، وبدلا من ذلك عليها أن تقدم “طريقة علاجية” تهدف إلى الكشف عن الافتراضات غير العقلانية التي تنبني عليها البحوث النظرية، والكشف عن النتائج غير العقلانية التي تفضي إليها.

تدبر، مثلا، أحد أكثر الأسئلة نموذجية في التفكير الفلسفي: “ما هي الحقيقة؟”. لقد أثار هذا السؤال الحيرة لأنه يبحث عن جواب من صيغة “الحقيقة هي كيت وكيت”، لكن من جهة أخرى، ورغم مئات السنين من البحث، ليس هناك جواب مقبول. لقد حاولنا الإجابة عن سؤال الحقيقة بالقول “إنها تطابق الفكر مع الواقع”، أو “إنها الإثبات”، أو “الفائدة العملية” أو “الإجماع”. لكن كل هذه الأجوبة لا تخلو من عيوب بشكل أو بآخر. فإما أنها دائرية (تحصيل حاصل) أو أنها عرضة للنقض بأمثلة مضادة. وقد قدم الفلاسفة اقتراحات نظرية لتفادي تلك العيوب. فأنكر بعض الفلاسفة وجود حقيقة مطلقة. بينما أكد بعضهم (متمسكاً بأحد التعريفات أعلاه) أنه رغم وجود الحقيقة إلا أنها تفتقر إلى بعض الملامح التي تنسب لها عادة- مثلا، أن الحقيقة يمكن، أحيانا، أن تكون عصية على الاكتشاف. وبعض الفلاسفة استنتج أن الحقيقة ذات طابع متناقض في أساسها وأنها غير قابلة للفهم. وآخرون استمروا في محاولة ابتكار تعريف يمكن أن يلائم جميع المعطيات الحدسية أو البديهية.

لكن من وجهة نظر فتغنشتاين، فإن كل واحدة من هذه الاستراتيجيات الثلاث تتجاهل قناعاتنا الجوهرية حول الحقيقة، بينما الاستراتيجية الرابعة فمن المحتمل ألا تنجح. بدلا من ذلك ينبغي علينا أن نبدأ، هكذا يرى فتغنشتاين، عبر الإقرار (كما أشرنا) بأن تصوراتنا المتنوعة تلعب أدوراً مختلفة في اقتصادنا المعرفي وأنها، بالمقابل، محكومة بمبادئ محدِّدة من أنواع مختلفة جدا. وبالتالي، فإنه من الخطأ الانطلاق من حقيقة أن المفاهيم التجريبية مثل “الأحمر” أو “المغناطيسي” أو “الحي” تمثل خصائص ذات طبائع معينة إلى افتراض أن مفهوم الحقيقة يجب أن يمثل خصائص أيضاً.

إن التعددية المفاهيمية عند فتغنشتاين تجعلنا ندرك الوظيفة الخاصة للتصور، وأن نستنتج أن الحقيقة نفسها لن تكون قابلة للاختزال لأي شيء أكثر أساسية. وبشكل أكثر تحديداً، يمكننا أن نفهم وظيفة التصور أو المفهوم في اقتصادنا المعرفي بوصفه فحسب أداة للتعميم. إنه يساعدنا على أن نقول أشياء مثل “الكلمات الأخيرة لإنشتاين صادقة” بدون الحاجة إلى قول “إذا كانت كلمات إنشتاين الأخيرة هي أن (ط= ك. س ٢)، فإن من المقرر إذن أن (ط=ك.س٢). وإذا كانت كلماته الأخيرة هي أنه يجب حظر السلاح النووي، إذن يجب حظر السلاح النووي … وهكذا من كلمات وعبارات طويلة جدا. وبالمثل يمكننا استعمال المفهوم لنقول “ينبغي أن تكون لدينا الرغبة في أن تكون اعتقاداتنا صادقة” (بدلاً من إزعاج أنفسنا بالقول “ينبغي أن نرغب في الاعتقاد بأنه إذا كنا نؤمن بأن (ط=ك.س٢)، فإن (ط=ك.س٢) صادقة، وبأنه إذا كنا نؤمن … إلخ). ويمكننا أيضا أن نرى أن هذا النمط من المنفعة يعتمد على الحقيقة القائلة بأن عزو “الصدق” للعبارة هو بوضوح مساوٍ للعبارة نفسها. على سبيل المثال: فالعبارة “إنه لقول صادق أن (ط=ك.س٢)” مساوية للعبارة “(ط=ك.س٢)” (= أي، “الطاقة تساوي حاصل ضرب الكتلة في مربع سرعة الضوء” بدون حاجة لإضافة كلمة “صادقة”). وبالتالي فتصور الصدق/الحقيقة يبدو أنه يتكون من إدراك لهذه الطريقة السهلة بل والتافهة بدلا من افتراض قدرة على تقديم تعريف صريح. البحث التقليدي عن مثل هذا التفسير (أو عن أي شكل من أشكال التحليل الاختزالي) كان مشكلة زائفة. الحقيقة/الصدق تتمظهر بوصفها غير عميقة ولا ذات طابع غامض.

هذا المثال يوضح المكونات الجوهرية في فلسفة فتغنشتاين الشارحة (= ميتا-فلسفة) ويقترح كيف يتم تعيينها بشكل أعمق. المشكلات الفلسفية بالعادة تنشأ من التصادم بين الخصائص المميزة للمفاهيم ذات الغايات الخاصة (مثل الصدق، الخير، الموضوع، الشخص، الآن، الضرورة) والإصرار العلمي على الاطّراد (=والعمومية المميزة للقوانين العلمية). وإضافة لذلك فالأنواع المتعددة للاتجاهات النظرية المصممة لحل تلك الصراعات (أشكال الشكية، والتهذيبية، والسحرية، والنسقية المحافظة) ليست فقط لا-عقلانية، بل غير مبررة. المعضلات التي تحاول هذه الأنواع أن تستجيب لها ينبغي حلها بدلا من ذلك عبر إدراك الأغلاط الناجمة عن التعميمات المبالغ فيها التي نشأت تلك منها تلك الأغلاط. وأكبر مصدر لهذه اللا-عقلانية هو العلموية.

وكما يوضح فتغنشتاين في كتابة (الكتاب الأزرق):

“شغفنا بالتعميم كان ذا مصدر واحد… إنه انشغالنا المفرط بالمنهج العلمي. أقصد منهجَ ردّ تفسير الظواهر الطبيعية إلى أبسط عدد ممكن من القوانين الطبيعية الأولية، وفي الرياضيات منهجَ توحيد كل الموضوعات المختلفة إلى تعميم واحد. لقد كان الفلاسفة باستمرار يراقبون منهج العلم وبشكل لا يقاوم يحاولون تقليد المنهج العلمي. وهذا الميل نحو العلموية هو أساس الميتافيزيقا الجوهري وقد أدى بالفلاسفة إلى ظلام دامس. أريد أن أقول هنا أنه لا يمكن أن تكون مهمتنا أن نردّ/نختزل شيئاً إلى شيء آخر أو أن نشرح أي شيء. الفلسفة بالأحرى <وصف خالص>”.

لا يبدو أن هذه الأفكار المتطرفة صحيحة وربما أنها، بعد التدقيق، خاطئة. لكنها مع ذلك تستحق أن تخضع للفحص وأن تؤخذ بجدية أكثر من غيرها. أجل، أغلبنا مهتم بالفلسفة فقط لأنها تعدنا بتقديم تبصّرات نظرية دقيقة (رغم أن فتغنشتاين يرى أنها مجرد وهم). لكن مثل هذا الأمل لا يعد تحدياً لنقد فتغنشتاين. بالإضافة، إذا تبين أن فتغنشتاين على صواب، فإننا سنكون راضين إذا استطعنا على الأقل أن ننجح فيما يمكننا الحصول عليه، أي: الإيضاح، وإزالة الغموض، والحقيقة.

الكاتب: أستاذ الفلسفة في جامعة نيويورك. مؤلف لعدة كُتب، من ضمنها تأملات في المعنى و الحقيقة-المعنى-الواقع و الإصدار الأحدث ميتافلسفة فيتغنشتاين.

المترجم: فيلسوف، عضو جمعية الفلسفة السعودية، من مؤلفاته: ١- الفلسفة بين الفن والأيدلوجيا، ٢- قراءات في الخطاب الفلسفي، ٣- الوجود والوعي، ٤- الهرمنيوطيقا (ترجمة).

?Was Wittgenstein Right

Paul Horwich

“الآراء والأفكار الواردة في المجلة/المقال تمثل وجهة نظر المؤلف فقط”